Над пропастью во лжи: что общего у устойчивого развития и современного искусства

Как тема устойчивого развития определяет практику современных художников – рассуждает исследовательница и искусствовед Ася Баздырева.

В 2008 году французский философ Ален Бадью сказал, что вслед за борьбой за права человека борьба за права природы стала современной формой опиума для народа. "Это всего лишь слегка закамуфлированная религия, — говорит он, — миллениумный террор, переживание сразу обо всем, страх смерти и катастроф".

"Слишком-слишком" Томаса Хиршхорна, Бельгия, 2010

"Слишком-слишком" Томаса Хиршхорна, Бельгия, 2010Не ожидать катастроф сегодня сложно, ведь еще до того, как ледники стали окончательно и бесповоротно таять, информационное поле уже было залито потоком ужасающих изображений. Океаны загрязнены пластиком, тощие белые медведи копаются на свалках человеческого мусора, Сибирь горит, Калифорния горит, Грета Тунберг сообщает с трибуны ООН: "Вы украли у меня будущее". Последних десяти лет, ознаменовавшихся развитием социальных сетей и других площадок для быстрого создания и распространения информации, хватило, чтобы мир погряз в климатической панике. Однако давайте возьмем бездушную, на первый взгляд, ремарку Бадью, чтобы с этими картинками разобраться, посмотрев на искусство и визуальную культуру, которая об этой теме повествует.

Известный нынче экологический нарратив возник в конце 1960-х вместе с первым цветным снимком Земли из космоса, показавшим всему миру красивую и хрупкую "голубую планету". В 1970-х в США появляется целая плеяда художников ленд-арта, превращающих ландшафт в "полотно" для художественного высказывания о Вселенной (как это, например, сделал Роберт Смитсон в знаменитой "Спиральной дамбе"). Стремительная популяризация климатической риторики происходит в начале нулевых, когда выходит образовательный фильм американского политика Альберта Гора "Неудобная правда" (2006), издается ряд тематических научно-популярных публикаций, а Межправительственная группа экспертов по изменению климата получает Нобелевскую премию мира (2007). В ответ на это некоторые крупные музеи Запада инициируют дидактические выставки, рассказывающие о разрушительных для окружающей среды последствиях деятельности человека. Концепции таких проектов ориентируются на материалы ООН и призывают художников строить sustainable- и green-мир, а в качестве визуальных материалов предлагают фото изуродованных пейзажей и спутниковые съемки, демонстрирующие гектары вырубленных лесов и истощенные добычей ресурсов земли.

"Погодный проект" Олафура Элиассона, Турбинный зал Tate Modern, Великобритания, 2003

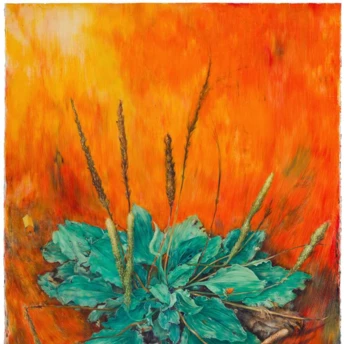

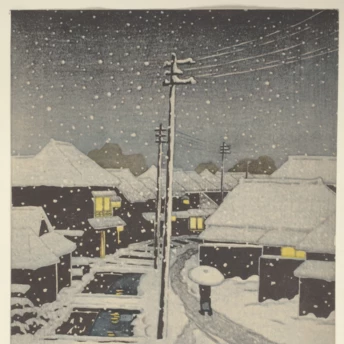

"Погодный проект" Олафура Элиассона, Турбинный зал Tate Modern, Великобритания, 2003Общий знаменатель подобных работ и проектов — зрелищность. Вот, например, фильм Вернера Херцога "Уроки тьмы" (1992), где с высоты вертолетной съемки запечатлены обугленные пустыни — последствия войны в Персидском заливе и нефтяных разборок. Дополняют их монументальные кадры, которые сопровождает не менее величественная музыка Вагнера. Или вот один из ранних иконических образов, связанных с понятием "изменение климата", — "Погодный проект" Олафура Элиассона, представленный в Турбинном зале Tate Modern в 2003 году. Тогда художник придумал гигантскую симуляцию солнца, интенсивное желтое сияние которого рассеивалось в таком же искусственном тумане. Это завораживало и пугало одновременно, погружало в медитативные раздумья о ничтожности человека перед лицом стихии и об эфемерности бытия. Сам Элиассон рассказывал, что вдохновил его на эту работу один непривычно солнечный день, когда все вокруг вдруг заговорили о глобальном потеплении. Или же циклопические инсталляции Томаса Хиршхорна, который из гор потребительских отходов выстраивает гигантские сюрреалистичные конструкции, сталкивая зрителей с эксцессами человеческой культуры. Так, например, инсталляция "Слишком-слишком" (2010) погружала зрителей в океан из баночек кока-колы, а "Кристалл сопротивления" (2011, Венецианская биеннале), представляющий собой монструозный лабиринт из невероятного количества строительных отходов, пластиковых стульев, ушных палочек и другого мусора, ошеломлял зрителя отчаянием и откровением: для этой планеты человека стало слишком много.

Такие зрелищные репрезентации наиболее эффективно срабатывают в двух случаях: при продаже входных билетов (со времен древних греков драматизация — основа развлечения) и запугивании, смысл которого — побудить человека к действию. Но к какому? В ответ на нынешнюю климатическую осведомленность возникают целые производственные и культурные индустрии, призывающие к осознанному потреблению и к "устойчивому развитию", однако все они отлично вписываются в рынок, оставляющий за собой горы отходов и углеродный след, — и биеннале и прочие площадки для монументальных художественных высказываний не являются исключением.

"Странник над морем тумана" Каспара Давида Фридриха, 1818

"Странник над морем тумана" Каспара Давида Фридриха, 1818В этом "миллениумном терроре" слово sustainability стало неким странным сакральным заклинанием, которое повторяют все, хоть смысл его ясен не до конца. Термин "устойчивое развитие" впервые прозвучал в одном из отчетов ООН в 1987 году и с самого начала подразумевал стабильность экономического роста. Между тем история экономического роста — это последние века научно-технического прогресса, позволившего европейскому человеку во всех смыслах подчинить природу своим материальным интересам. Парадоксально: представление об устойчивости опирается на крайне асимметричное геополитическое устройство, где благополучие стран первого мира зиждется на колонизации и эксплуатации всех остальных.

Ключевым здесь является само разделение на Человека и Природу, которое доминирует в западном искусстве и формирует наши идеи о мире. Оно также поддерживает идею о том, что правильный менеджмент планеты при помощи науки поможет вернуть иллюзорный баланс. Но что если перестать говорить о планете в терминах эксплуатации – так, будто это электрический чайник?

Следуя этой логике, уже в 1980-х возникают новые ветви гуманитарного знания, которые ставят под вопрос позиции доминирования и обращают внимание на другие формы взаимодействия. "Вопрос загрязнения воспринимается чисто с технократических позиций, — писал французский философ Феликс Гваттари в "Трех экологиях" (1989). — В то время как экология является гораздо более емким понятием и включает в себя этико-философские вопросы, где человек находится в социальных и других отношениях". "Укрощение и властвование привело к такому кавардаку, что вообще неясно, может ли продолжаться жизнь на планете. Пренебрегая остальными живыми существами, люди не выживут", — пишет сегодня антрополог Анна Цзин, подчеркивая необходимость взаимодействия для всего живого. Подобные точки зрения сформировались во многом благодаря текстам калифорнийской ученой Донны Харауэй – ее идеи породили новое поколение художественных практик, которые объединяют естественно-научные и культурологические исследования посредством не одной лишь критики, но и через новое знание о картине мира, в которой важны системные связи, соединяющие разные перспективы видения.

Кадр из фильма Альберта Гора "Неудобная правда", 2006

Кадр из фильма Альберта Гора "Неудобная правда", 2006На эту тему было сделано немало художественных проектов по всему миру, но отдельного внимания заслуживает украинская художница Алевтина Кахидзе, художественная практика которой выстраивается вокруг культивирования сада, но не вполне в традиционном смысле. Примеряя роли Властелина, Наблюдателя, Служителя, Принимателя Даров и Исследователя, она предлагает учиться у растений ненасильственному взаимодействию с миром, где вопреки культурно нормализованной парадигме "побеждает сильнейший" мы можем функционировать как сложные и масштабные системы. В этом смысле решение действовать посредством коммуникации и внимания является уже политической задачей построения общества. "Сад — это о политике", — говорит Алевтина, и ее высказывание суммирует главные запросы современного экологического искусства, которые могут помочь нам изменить само понимание окружающей среды, а не сводить помощь ей к использованию дизайнерских экосумок.